【罷免分析】AI迷你短影音病毒式擴散 打造另類事實輿論時空

記者:陳慧敏、馬麗昕;研究員李惟平

資料分析協助:陳俞臻、ddrr37、政治大學創新國際學院助理教授卞中佩

更新日期:2025年8月 19日

在2025年台灣如火如荼展開的罷免運動中,除了傳統的掃街拜票、街頭舉牌等「地面戰」,一場前所未見的「AI短影音空戰」也悄然成形。尤其在Facebook與Instagram等平台上,一種由AI生成的超短影音以Reels方式病毒擴散,正成為政治宣傳的新利器。這些影片虛實交錯,往往在短短數秒內激起情緒、鞏固立場,並迅速於網路上擴散。

數位素養實驗室(FactLink)觀察到,在這次罷免投票期間,AI影音生成工具的普遍,大幅降低影音內容的製作門檻,正重塑政治訊息的傳播模式。在這股AI迷你短影音的浪潮,調查發現有數個粉專及私人帳號,在影片的發布數、發布速度、熱傳程度與分享次數格外突出,其產製模式高度相似。調查團隊蒐集並分析了這些帳號、粉專自2025年4月25日至7月30日期間流傳的318則AI生成罷免主題影片(類型包括Reels、影片、圖片),解析其內容特徵、操作手法與背後的生產鏈。

這場AI短影音攻勢,不僅是科技變革的產物,更映照出政治宣傳的新樣貌與挑戰。當訊息被壓縮成幾秒鐘的情緒激化,民主社會中的理性對話將受到考驗,面對這股來勢洶洶的傳播新常態,社會又該如何應對?

此調查分析有4個關鍵發現:

AI迷你短影音病毒式傳播與長達數十秒的TikTok短影音相比,罷免投票期間熱傳的是「AI生成迷你影音」,更像是「會動的AI生成照片」。這些AI迷你短影音在臉書、Instagram等平台,以Reels等形式擴散,透過演算法更易打破追蹤數侷限,觸及更多非追蹤用戶,造成病毒式擴散。

視覺符號強烈 遊走虛實 激化情緒AI短影音受限秒數,擺脫敘事論理,緊扣時事話題,並善用視覺符號來傳遞訊息,內容遊走於虛構與真實、意見與事實、嘲諷與抹黑邊界。

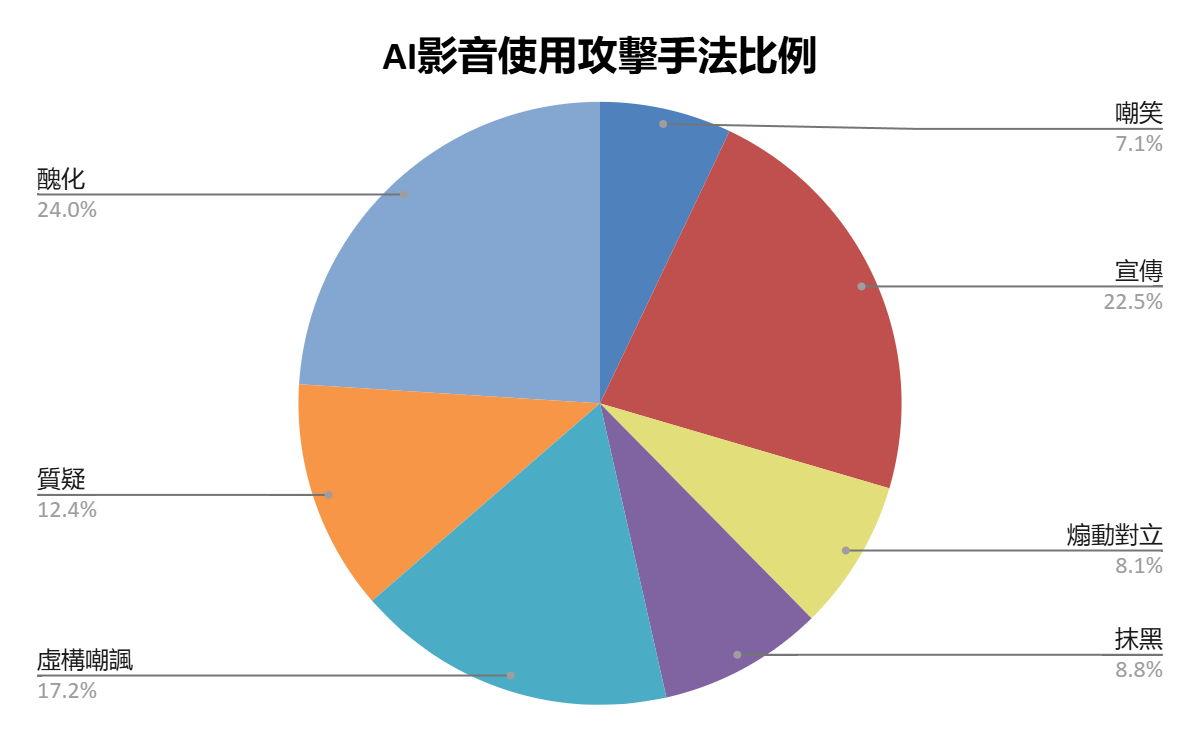

AI迷你影音內容意在鞏固反罷免方的既有立場與說服立場仍搖擺的民眾。其運用的手法一是激勵反罷免者的士氣,動員出門投票,另一手法是採取醜化、煽動族群與世代對立、虛構嘲諷、抹黑等,深化罷免陣營的刻板印象,比如政客意圖自肥、罷免支持民眾多是無腦而受政客利用等。

鼓舞士氣的正向內容最吸睛 虛構嘲諷引發狂轉分享以「點閱、按讚和轉分享」來觀察不同手法的傳播效果,鼓舞反罷士氣的正向宣傳內容,獲得點閱播放次數最多。總體來說,質疑政府或特定對象、煽動對立、醜化人物的「負向」內容,更吸引閱聽人轉分享和按讚。值得一提的是,「虛構事實來嘲諷」罷免陣營最能引發受眾狂轉分享。

中國AI工具便利產製又快又多 考驗研究方法學從AI短影音的AI浮水印去勾勒「生產鏈」,可發現中國AI生成工具與剪輯軟體被用來加速產製這些影音,相同劇本能被不同帳號套用到不同場景,迅速複製、改編,一天內即可量產多支影片。這些作品並不避諱標示「AI生成」,一看也知道是AI影像,卻利用虛實模糊、扭曲真實情境的內容,來強化特定政治印象、影響大眾認知。

AI迷你短影音已成為新的政治宣傳利器,AI影片以視覺符號激發對立、強固偏見,讓投票動員期間,不同陣營可能的對話更形壓縮,不同立場的討論更被擠壓;而AI生成影像橫跨真假界線,流動在迷因和假訊息之間,造成另類真實效果,已然揭示AI技術帶來的隱憂。

對研究者來說,AI迷你短影音考驗研究者追蹤Reels影片的工具和技術能力,挑戰「資訊操弄」的方法學,讓「看到假訊息不要傳」的媒體識讀恐怕失效,更考驗囿於查證事實的查核方法學。

AI迷你短影音成新崛起的政治宣傳工具

關於罷免期間的網路空戰,調查團隊觀察,在以素人為主的罷免陣營中,網路宣傳包括了台灣電影圈工作者拍攝23支罷免短片的Taiwan Action,作家楊双子發動1043位作家聯署,還有投票前夕,Threads上一波 #百工百業挺罷免的發文,吸引了多位名人與素人以第一人稱具名挺罷免運動。罷免團體的粉專或個人製作短影片,內容包括遊行活動片段、網紅挺罷免談話或志工的溫暖故事,又或播送國民黨立委爭議言行,而反罷免陣營有國民黨投入宣傳廣告。

調查團隊觀察到,罷免期間出現比過去更多的AI生成影像。這些AI影像並不是單獨出現,而是用戶滑手機看短影音時,夾雜在新聞剪輯畫面、直播片段、生活類主題影片間。它也不是傳統的Tiktok「短影音」。

Tiktok影片尚有短故事或敘事主題,而罷免期間出現的AI影音,秒數極短,更像是一張會動的照片搭配音樂或音效的「AI迷你短影音」,比其他影像類型更容易打破發文者的追蹤數,出現病毒式傳播。

調查團隊發現有數個粉專及私人帳號,在影片的發布數量、發布速度、熱傳程度與分享次數格外突出,收集2025年4月25日至7月30日期間流傳的318則AI生成罷免主題影片,解析其內容特徵、操作手法與背後的生產鏈。

七大攻擊手法:醜化、宣傳、嘲諷攻擊特定對象

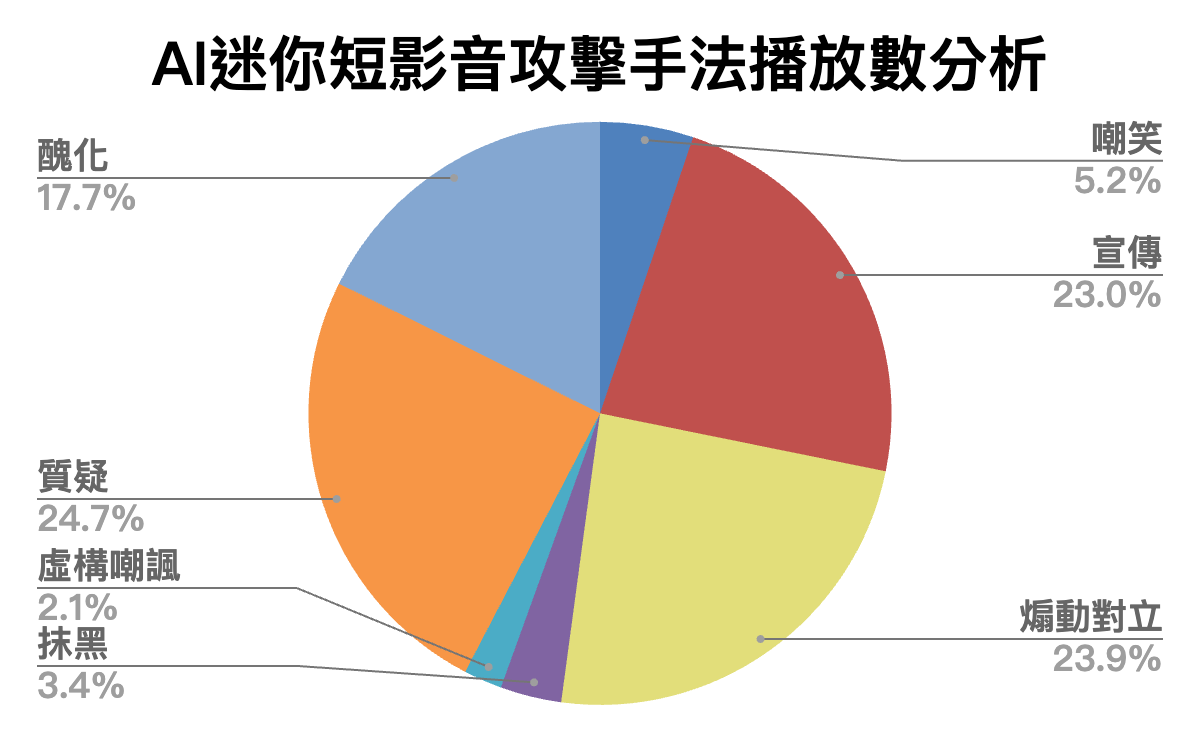

調查團隊分析AI生成迷你短影音,發現可分為七種資訊操弄手法,分別是醜化、宣傳、質疑、嘲笑、抹黑、虛構嘲諷、煽動對立與憤怒 。

AI迷你短影音最多的手法,是「醜化」支持罷免陣營,包括政治人物、網紅以及罷免民眾等,以及宣傳反罷免立場,鼓勵反罷方集結士氣,出門投下「不同意罷免」票。像是以美女、開心群眾去投「不同意」票。

AI迷你短影音也擅於利用AI特性,或杜撰虛構未曾發生過的事件,或緊扣時事來質疑公共政策或特定對象。至於以不實事件抹黑特定人、企圖煽動族群或世代對立等手法,也可見到,但比例較低。

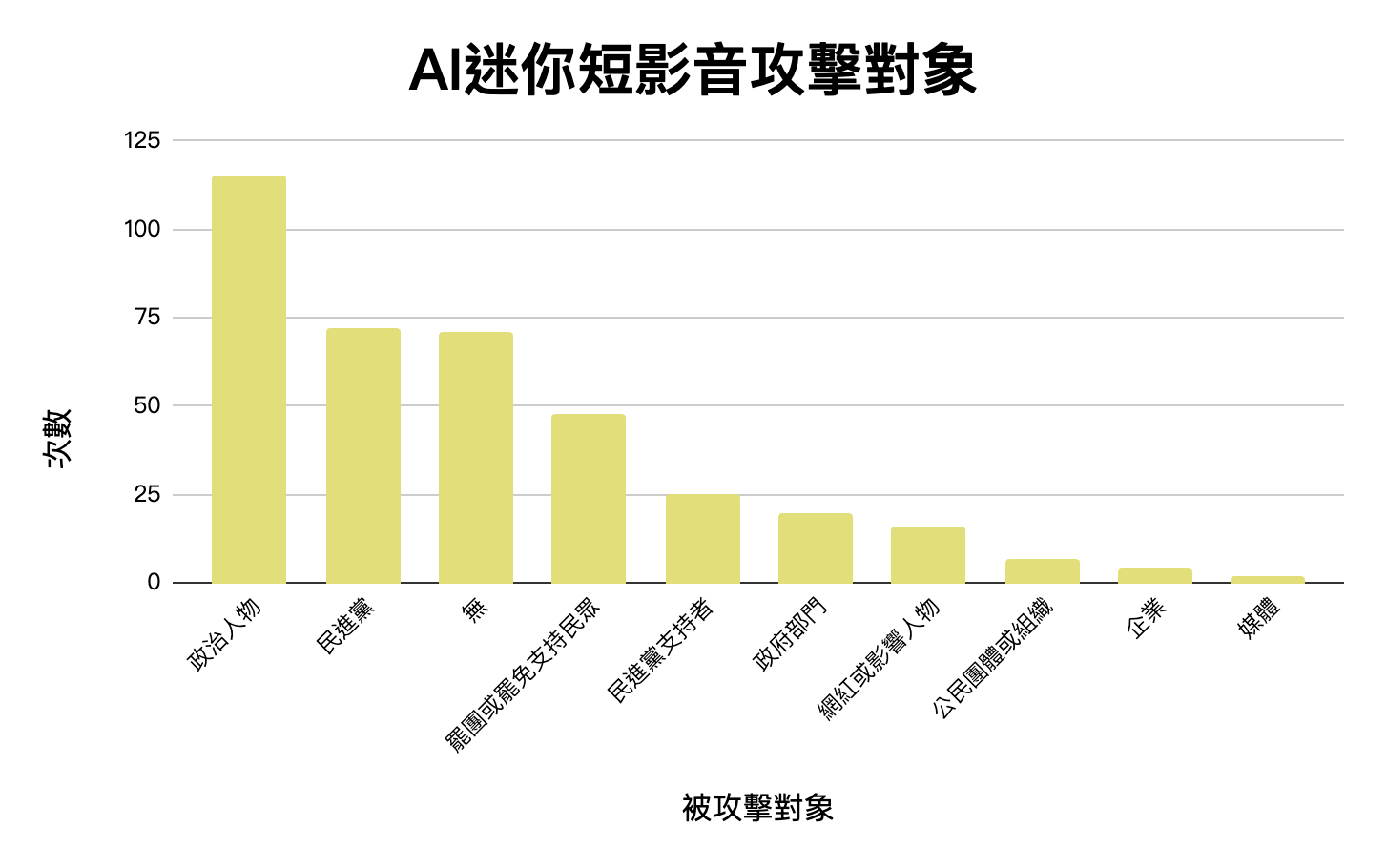

AI迷你短影音攻擊對象最主要的是政治人物,如賴清德、柯建銘、沈伯洋,其次為民進黨,此外有民進黨支持者、網紅等。這些AI迷你短影音多指責政治人物或網紅的道德,比如指稱賴清德是為了搞獨裁、柯建銘意在立法院院長大位、暗示民進黨男女立委有不當曖昧關係。

另一個主要被攻擊的對象是罷團、青鳥與支持罷免民眾,這類AI迷你短影音則是嘲笑支持者沒有自主意識、盲目服從,只是政治人物的工具。

符號化與失真:短影音的雙重攻擊策略

攻擊策略:故事退位,符號登場

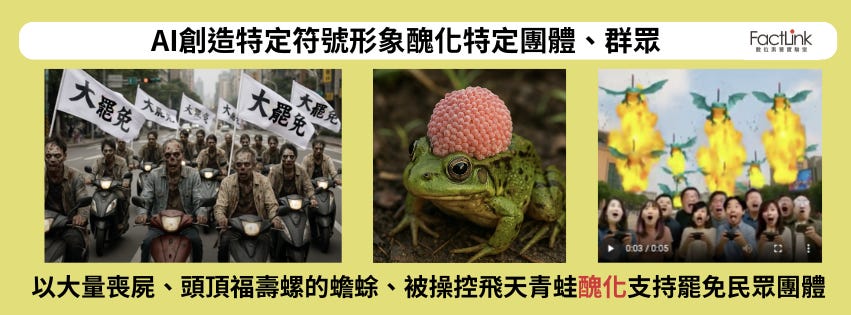

AI短影音的一大特點就是發動「攻擊」不是靠影像的說故事能力,相反地,它極為輕薄短小,是透過創造讓人印象深刻的視覺符號,傳遞簡化訊息。挺罷民眾就被視覺化為醜惡的青蛙、有襲擊感的青鳥、無腦帶有威脅性的喪屍,來指涉他們受人操弄。

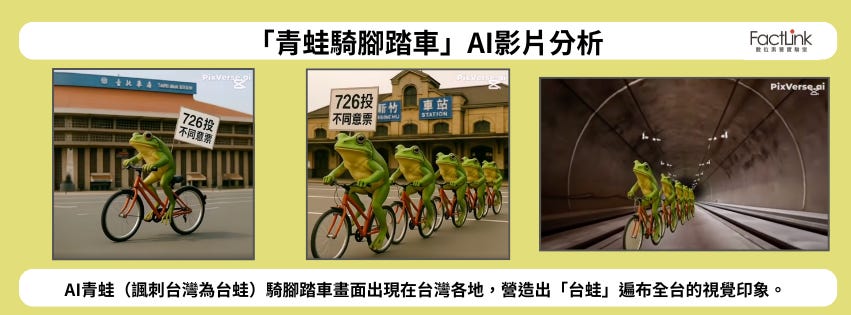

這些符號象徵有其緣由。「青蛙」就是源於中國小粉紅稱台灣人是井底之蛙,戲稱台灣人為蛙蛙/台蛙。值得一提的是,AI迷你短影音以比青蛙更具貶意的「蟾蜍」與被操弄的「飛天青蛙」來貶低挺罷方。

總統賴清德以吐舌頭形象出現,則是呼應「青蛙臉」。其他符號還包括以綠色哥布林比喻民進黨與柯建銘。年初傳出緋色新聞的曹興誠,則在AI影像裡面被「脫光」出現。

攻擊策略:混淆真實 × 歪曲時事 × 虛構內容

另一個AI迷你短影音的特性是,它比過去的影像傳言更能緊扣時事話題,針對實際事件加工扭曲。更值得關注的是,AI生成影像更跨越真實,出現虛構、不存在的情節。

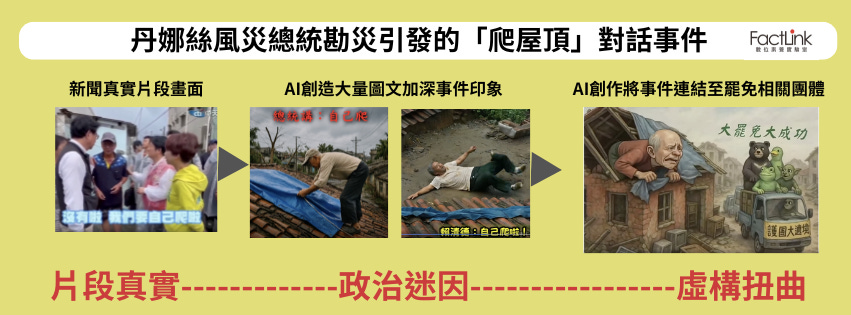

以傳播影響力最高的「爬屋頂」事件為例,總統賴清德回應災民提問「不敢爬屋頂」,卻說出「自己也要學著爬」,雲嘉南隨後發生多起爬屋頂修繕而不幸的新聞事件,引發熱議。

AI生成迷你短影音流傳多個「老人爬屋頂」創作內容,其中一則「爬屋頂」Reels影片,畫面簡單到就是一位老人爬屋頂蓋帆布,打著「總統說:自己爬」,竟累積243萬次觀看次數、近1300次轉分享,而發布帳號僅有1萬位訂閱者,可見Reels短片加上時事話題,藉著演算法威力,能造成病毒式傳播。

AI生成短影音更虛構出,「老人在屋頂愁眉苦臉,青鳥、黑熊、青蛙歡樂在宣傳車而過」的不存在場景,把反罷免陣營喊出的罷團不救災指控「視覺化」。

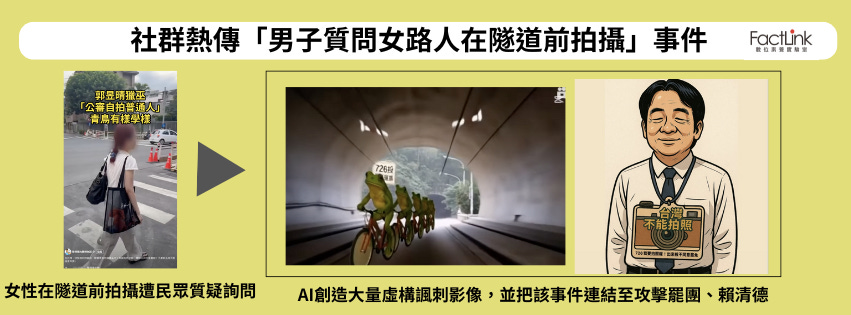

另一個案例是社群網路6月熱傳某位女子被拍攝者質疑為何在隧道拍攝,這段影像缺乏來龍去脈,卻被多帳號熱傳「公審自拍路人,青鳥有樣學樣」,AI影音擷取這個事件而虛構出「青蛙騎車過自強隧道」、「賴清德要求不能拍照」等不存在事件。

此外,「飛天青蛙阻擾路人」、「鳥頭人和蛙頭人阻止要去投不同意票的女性」等AI影像成為敘事主題之一,實際上,「阻止投票」並不曾發生,這是沒有事實根據的「虛構嘲諷」。

AI短影音生產鏈:解讀浮水印 中國AI工具加速產製

許多影片都留有工具浮水印,成為追溯其製作過程的重要線索,本調查以浮水印去追查「產製過程」發現,免費的中國AI生成工具與剪輯軟體,正大幅加快AI政治內容的產製速度。其中,相同劇本能被不同帳號套用到不同場景,迅速複製、改編,一天內即可量產多支影片。這些作品並不避諱標示「AI生成」,目的不是製造假訊息,而是利用虛實模糊、扭曲真實情境的影像,來強化特定政治印象、影響大眾認知。

透過對工具浮水印的分析,本調查有3個發現:

生產工具「有跡可循」多為中國AI生成工具;多工具混用 勾勒出AI影片生產鏈雛形;AI加持「創意加速」 互相取材、快速複製跡象明顯。發現1:生產工具「有跡可循」多為中國AI生成工具

在本次調查的318支AI迷你短影音中,含有AI工具浮水印的共有112支影片(約佔 35.3%)。出現的AI工具有:Capcut、Luma、ViduAI、Pixverse.AI、拍我AI、豆包AI、即夢AI、Hailuo AI。部分影片僅出現「AI生成」浮水印,但無法確認其生產工具。

這些多數AI工具來自中國,或是中國AI影音工具的「國際版」,如豆包AI、ViduAI、即夢AI(剪映)、拍我AI、Hailuo AI等皆是中國AI工具,另外Capcut是剪映的國際版、Pixverse.AI是中國拍我AI的國際版。(請見下表)

發現2:多工具混用 勾勒出AI影片生產鏈雛形

值得注意的是,部分影片出現多個AI工具浮水印,顯示出影片經歷重製、且已經可以初步描繪出一條AI影片生產鏈「生成-後製編輯-發布」的雛形。

根據分析結果,同一影片中出現 2 個以上 AI 工具浮水印有 61 部影片(19.2%),另外,同一影片中出現 3 個以上 AI 工具浮水印的影片數為26部(8.2%)。

進一步分析影片重復使用AI工具的情形,Capcut是明顯的中心點,常與其他AI工具同時出現。例如Capcut + Hailuo AI 、Capcut +豆包AI 、Capcut + pixverse.AI、Capcut + 豆包AI+拍我AI。

國家資通安全研究院研究員戴毓辰分析,Capcut最主要的功能是後製、剪輯。從分析結果可以看出,產製的過程通常是以AI工具生成虛構內容,再透過剪輯工具Capcut增添「文字」或是「其他真實畫面」。

這樣的產製流程正在製造出一條「虛實模糊」的敘事界線。

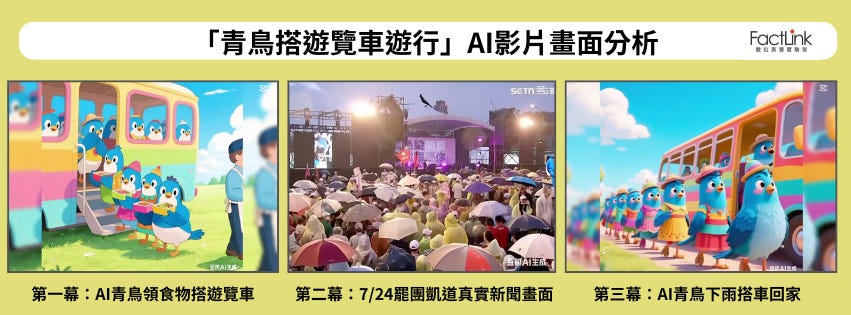

例如其中一支「罷團724上凱道 活動開始前領食物,下大雨後上遊覽車回家」的AI影片。影片前後使用豆包AI製造卡通化「青鳥」排隊「領食物」上下遊覽車的畫面,中間再用Capcut剪輯真實的7/24罷團凱道遊行畫面。藉以虛構諷刺罷團是被控制的一方。

國家資通安全研究院副研究員曾仲毅指出,由於AI生成工具影片「文字」生成效果不好,可能也會透過Capcut工具快速方便加上文字等效果,加強影片想要達到的目的。

例如其中一支以PixverseAI+Capcut製作的「海鯤號浮起來」的影片。即是用PixverseAI製作出賴清德控制「海鯤號」浮出水面,眾人嘲笑的畫面。影片中段即出現「浮起來囉」文字加強AI影像嘲笑台灣國防的企圖。

發現3:AI加持「創意加速」 互相取材、快速複製跡象明顯

AI生成工具的便利性,讓不同帳號能在短時間內快速複製、改編,並協同製作出類似內容。相同的畫面素材,往往只需簡單指令,就能套用到不同影片中。例如「青蛙騎腳踏車」的畫面(諷刺台灣人為「台蛙」),搭配宣傳「726投不同意票」的訊息,就被分別出現在不同支影片,影片出現不同的地點背景,如台北車站、新竹車站、自強隧道等,營造出「台蛙」遍布全台的視覺印象。

調查團隊也觀察到,不同帳號使用不同AI工具,在不同時間卻發布相似劇本影片的情況,並搭配風格近似的文字說明,顯示不同帳號之間存在互相取材與協作的行為。

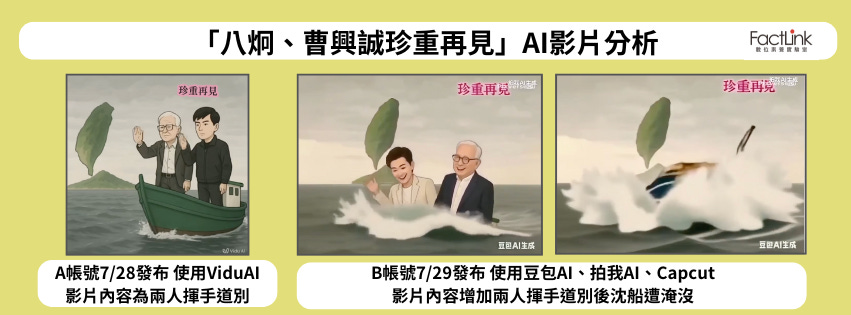

例如,兩支影片皆出現曹興誠與八炯坐小船離開台灣島的畫面,字幕寫著「珍重再見」,背景音樂為〈綠島小夜曲〉,藉此諷刺罷免選舉結束後,罷免團體的失利。其中「珍重再見」一詞,更取材自八炯在罷免結束後於Threads上發布的個人影片。

進一步分析可見,第一支影片由A帳號於7月28日發布,使用ViduAI生成,畫面僅呈現兩人揮手道別;而B帳號在7月30日推出的「進化版」影片,則結合「拍我AI」與「豆包AI」,新增兩人小船沈沒、遭海水淹沒的情節。這些案例顯示,政治諷刺內容在AI技術加持下,創意增生與改編速度加快。

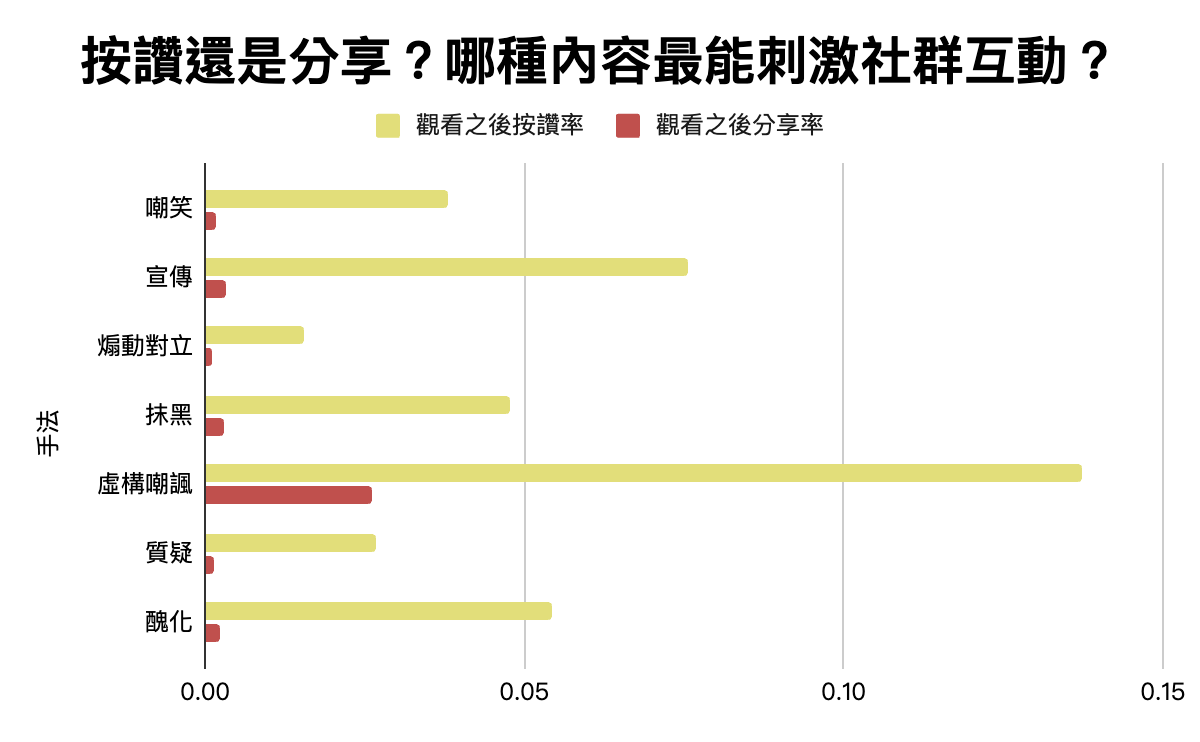

閱聽眾喜歡什麼?宣傳、質疑和煽動對立最吸睛 虛構嘲諷觸發高按讚率和高轉傳率

調查團隊透過分析影片觀看數、按讚數、貼文分享數等數據來檢視AI短影音的閱聽眾反應。

調查分析,受眾點閱次數最高的三大類是「質疑」、「煽動對立」和「宣傳」。雖然鼓舞士氣的正面宣傳訊息對觀眾有吸引力,相對而言,採取「質疑」和「煽動對立」等負面手法的訊息,加總起來的點閱次數卻遠高於正面宣傳手法。

特別的是,「虛構嘲諷」類雖然播放比例較低,卻能深獲得觀看的民眾共鳴,這類AI短影音以誇張不實的事件來嘲諷,得到高按讚率,甚至引發受眾狂轉傳,轉分享率高於點播率高的其他類別。

調查團隊也觀察到,Reels短影音比類型的貼文(影片、圖片)有高點閱率。從數據來看,播放次數前十名的AI迷你短影音,全是Reels短影音,觀看量在28萬到68萬次之間,前述一則最受歡迎的「爬屋頂老人」影片,則吸引243萬次觀看,遠遠超越發布帳號的追蹤者數量,顯示Reels短片的演算法易出現病毒式傳播。

真假穿梭術:AI迷你短影音如何挑戰我們的判斷力

2024年全球大選年,AI技術剛跨入爆發期,當時社會上焦慮「以假亂真」的精緻AI影像訊息會干擾選情。但後來證明,以假亂真的AI圖像並非大選時主流的資訊攻擊手法。

從美國大選、台灣總統選舉一路觀察的台灣民主實驗室電子情報組分析師嘉博說:「用精巧AI的技術做以假亂真的影像來欺騙大家,純屬個案。反而數量最多的是一看就很假的AI影像。這取代過去的政治漫畫、卡通。」

檢視罷免期間流傳的AI生成影音,多數有AI浮水印,甚至標註「AI創作」,顯示行動者並不在意讓民眾知道「這是AI」。這些訊息無須真假莫辨,閱聽人似乎也不那麼在乎是真是假,只要能打中與內心相呼應的立場和情緒,再加上一些嘲諷好笑的元素,就能吸睛。

AI短影音的操弄手法與造成的影響,已不能僅用單純娛樂受眾來理解,而是有必要更深入探究與思考。成功大學人文社會科學中心主任楊政達近年來加入AI影像研究社群,他協助調查團隊檢視影片,介紹多個心理學理論。

當有心理學背景的專家楊政達瀏覽著AI短影音有豐沛片源,就有感而發地說:

「這些AI短影音的認知操弄是可以用很多個心理學理論來解釋,但也許發動的人也不知道哪一個最有效,AI技術讓產製免費又快速,不用求精美,一波波發動亂槍打鳥,拼數量、搶流量,就發揮認知操弄效果,這可能是AI短影音帶來的隱憂。」

AI迷你短影音在大罷免投票期間已成為新的政治宣傳利器:它們以視覺符號醜化對象,甚至以捏造虛構事件、扭曲事實作為主題,這已跨越真實界線。而AI迷你短影音激化情緒,讓不同陣營、不同立場的政治訴求與聲音,都可能被更形壓縮,公共的理性討論與對話,更加困難。

「如果只是政治諷刺內容,其實屬於言論自由的範圍,但是最可怕的介於虛實之間的模糊內容。」資安院副研究員曾仲毅點出AI短影音帶來的隱憂。

他指出,免費的AI工具讓政治諷刺的門檻大幅降低,尤其是透過資訊的模糊性去建構另類事實,「民眾的AI素養、數位識讀若不夠,將會是很大的挑戰。」

數位素養實驗室團隊檢視大罷免相關網路訊息,發現AI的確已成為台灣社會輿論場中一股不可忽視的操作新工具,AI所製作的內容,比過去重大政治事件中流傳的問題訊息更多樣、對人心的影響也可能直接深刻。本篇報告點出台灣資訊環境中,新崛起的AI工具帶來的嚴峻挑戰。這些挑戰並非對於未來的預測,而是已然發生的趨勢,亟待各方一起關注、對話、尋求因應之道。

資料搜集、分析方法

本篇報告透過關鍵字搜尋,觀察與罷免有關的政治宣傳貼文與影音趨勢,其中,數個粉專及私人帳號,在AI影片的發布數、發布速度、熱傳程度與分享次數格外突出。本研究集中收集這幾個粉專與私人帳號於2025年4月25日至7月30日期間流傳的318則AI生成罷免主題影片,資料為7月26日罷免選舉前3個月至選後一週(4月25日至7月30日)間的所有貼文及影片,並以內容分析方法分析其影片戰術、攻擊對象、使用符號與敘事主題,並蒐集貼文及影片播放觀看數、按讚數、分享數,以比對閱聽人對於這些影片的反應。

資料分析協助:陳俞臻、ddrr37、政治大學創新國際學院助理教授卞中佩

推薦相關報導:

【罷免前夕假訊息】「識假」變武器:分析「17歲少女林雅琴」AI影片抹黑手法

摘要:從去年開始,YouTube出現大量AI頻道宣傳「讚美台灣」論述。這些AI YouTuber化身居住在日本、韓國的中國人,大力稱讚台灣進步、批評中國,支持台灣加入國際組織,創造大量虛假事件影片,被台灣主流媒體引用,擴散AI假訊息傳播。雖然背後行動者尚待釐清,但這類AI影片現出新的資訊操作跡象。

特別是在台灣社會歷經大罷免運動期間,部分AI影片被中國官方媒體與親中社群帳號引用與操作,轉化為攻擊台灣內部社會與特定團體的宣傳工具。從「17歲台灣少女林雅琴拒稱中國台灣」的假訊息傳播鏈中,可以看到假影片在經過PTT搬運、台灣媒體擴散的過程中,逐漸翻轉輿論風向,最後被中國官媒引用的傳播脈絡。

更新版本說明:

2025年8月14日,原始版本發布。

2025年8月19日,更新「AI短影音使用攻擊手法比例」圖卡。